AIはクラウドだけで使う時代ではなくなりました。文章や画像の生成から、複雑なデータモデルの実行まで、強力なAI処理をPC上でこなせるようになっています。この流れで、プロセッサー選びはこれまで以上に重要になっています。長年、多くのPCユーザーがIntelを選択してきましたが、オンデバイスAIが台頭する中、AI重視のワークロードにより適したものがあるのでは、と考える人も多いでしょう。

本記事では、AI向けプロセッサーの現状を整理します。変化を続けるIntelの取り組み、新たな競合の動向、そしてPCをAI時代に備えるために押さえておくべきポイントについて解説します。

Intelの現状:AIタスクへの取り組み

Intelは歩みを止めていません。最新版のCore Ultra(「Meteor Lake」世代など)には、自社開発のニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)が搭載されました。NPUはAI処理を高速化するために設計された専用ブロックで、CPU単体で処理する場合より高速かつ省電力で実行できます。

一部のテストでは、その効果がはっきりと表れています。たとえばPCMagの初期検証によれば、Core Ultra 7 155Hは、従来の“CPU+内蔵グラフィックスのみ”のIntelチップに比べ、AI処理を「はるかに良好」にこなせたと報告されています。つまり、画像の高解像度化(アップスケーリング)や物体認識といったAI活用タスクが、より速く動作するということです。

とはいえ、常にIntelが優位というわけではありません。AIは領域が広く、タスクごとに性質も異なります。実運用では話が少し複雑になります。IntelのNPUは良い選択ではあるものの、特に電力効率やAIアクセラレーション面で強力な競合が台頭しています。

AMD Ryzen AIの台頭とRDNA 3.5の強み

長年IntelのライバルであるAMDは、Ryzen AIプロセッサーでAI分野に大きく踏み込みました。NPUと高性能なRDNA 3.5グラフィックスアーキテクチャを組み合わせているのが特徴で、AIタスクに強みを発揮します。

では、ユーザーにとって何が変わるのでしょうか。直接比較すると、その結果に驚くかもしれません。Tom’s HardwareがIntel純正のAIツールキットであるOpenVINOを用いて検証したところ、自社製というアドバンテージがあるにもかかわらず、Ryzen搭載機が優勢となるケースが多かったのです。たとえば音声の文字起こしやノイズ抑制といった処理では、AMDのほうが高速でした。つまり、特にGPU部分を活用できるタイプのAI処理では、AMDが有利になるケースがあるということです。

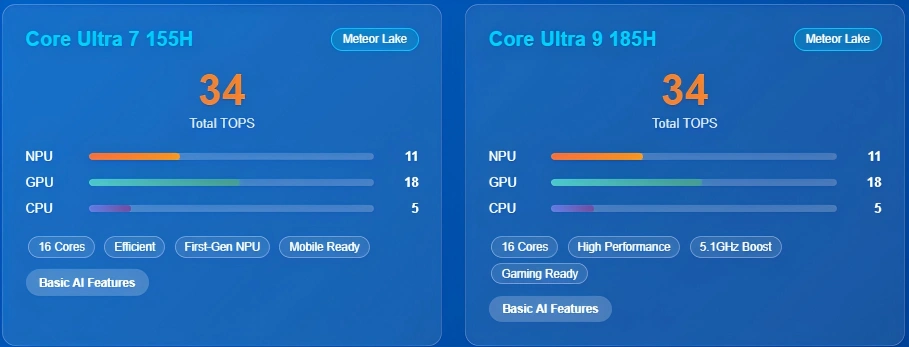

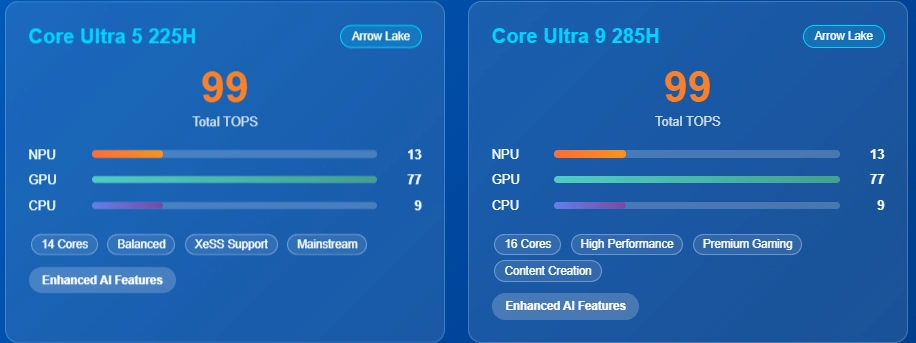

1秒あたりの演算回数を示す「TOPS(Tera Operations Per Second)」も、勝負を分ける要素です。AIプロセッサーの潜在性能を示す指標で、Intelの第1世代Core UltraのNPUは11~13 TOPSであるのに対し、最新のRyzen AI 9 HX 370は50 TOPSと大きく上回ります。もちろんTOPSだけですべては語れませんが、負荷の高いAIタスクへの強さを推し量る指標として役立ちます。

| 項目 | Intel Core Ultra(Series 1) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |

|---|---|---|

| NPU TOPS | 約11~13 | 50 |

| アーキテクチャ | 統合型NPU | NPU+RDNA 3.5グラフィックス |

| 強み | NPU非搭載チップに比べて良好な性能向上 | 高いAI性能を持ち、実運用における特定タスクで優位 |

Appleシリコンと効率の最前線

最新プロセッサーを語るうえで、Appleは外せません。AppleはMシリーズで「ユニファイドメモリ」アーキテクチャを採用し、CPU・GPU・Neural Engine(NPU)が同じメモリプールを共有します。これにより、AIタスクで大量のデータを高速かつスムーズにやり取りできるのが強みです。

たとえば最新のM4は、Neural Engineが毎秒38兆回という驚異的な処理(38 TOPS)に対応します。PCMagが指摘するように、AppleがAI性能を重視しているのは明らかです。MacBookやMac miniで軽めのAI処理を行う開発者やクリエイターにとって、その魅力は否定できません。Appleシリコンは電力効率に優れるため、バッテリーを大きく消耗せずに高い性能を得られます。

ただし、このパワーには代償が伴います。Appleのエコシステムは「囲い込み」に近く、使えるのはApple製ハードウェアに限られます。PCのようにパーツをアップグレードしたり、幅広い機種から自由に選んだりはできません。豊富な選択肢と柔軟性を求めるユーザーには、大きなハードルになり得ます。

GPUとNPU:専用ハードウェアが強みを発揮する場面

ここまで、メインプロセッサー内蔵のAIアクセラレーターを取り上げてきました。しかし、より重いAIタスクでは、さらに特化したハードウェアが必要になります。そこで活躍するのがGPU(Graphics Processing Unit)です。

NVIDIAやAMDといった企業は、長年にわたりゲーム向けの強力なGPUを作ってきました。これらのチップは、AIモデルの学習やその他のヘビーなAI処理に不可欠な並列計算も得意とします。自分でモデルを学習させたい研究者・データサイエンティスト・AI愛好家にとって、ハイエンドGPUはいまなお最有力の選択肢です。

ではNPUはどうでしょうか。考え方は次のとおりです:

- NPUは、非常に優れたAIパーソナルアシスタントのようなものです。ビデオ会議で背景をぼかす、会議の文字起こしをする、といった日常的なAIタスクを軽快にこなします。常時起動でいつでも支援してくれて、他のアプリの足を引っ張ることもありません。

- GPUはAIにおける「怪力担当」です。計算力を追求して設計されており、巨大で複雑な計算を処理できます。重い処理には最適ですが、そのぶん消費電力は大きくなります。

ベストは両方を備えたシステムで、最近はこの構成が増えています。つまり、用途に応じて最適な道具を使い分けられるわけです。繰り返し発生する小さな処理はNPU、大量の計算が必要な大仕事はGPU、といった具合です。

AIワークロードに最適なミニPC&システム(2026年版)

プロセッサーやハードの話ばかりでは少しピンと来ないかもしれません。「わかったけれど、自作はしたくない。すぐ使えるAI対応マシンはないの?」と思う方もいるでしょう。

そこでAI-readyなミニPCの出番です。手のひらサイズながら驚くほどのパワーを備え、最新のAIアクセラレーションプロセッサーを搭載したモデルも増えています。必要なAIハードを最初から内蔵しているため、開封してすぐに使い始められるのが魅力です。

ひとつの例としてGEEKOM A9 Maxを見てみましょう。このミニPCはAMD Ryzen AI 9 HX 370を採用し、先ほど触れた50 TOPSのAI性能を実現します。設置面積は小さいものの、ローカル画像生成や動画の文字起こし、簡易な機械学習タスクなどの重めの処理もこなせます。デスクトップ級の働きをしながら、コーヒーテーブルブックより場所を取りません。

Intelのエコシステムが好みなら、GEEKOM IT15は素晴らしい選択肢です。Intel Core Ultraプロセッサーにより、同社のNPU技術と成熟したソフトウェア/ドライバー環境を活用できます。Intel向けに最適化された特定のアプリをよく利用する方や、同社のプラットフォームの安心感を重視する方にとって、AIアクセラレーションコンピューティングを始めるのに最適な一台です。

これらのミニPCの魅力は、携帯性とAI処理の速さを両立している点です。小型だからといって性能を妥協する必要はありません。デスク上やモニター背面に設置でき、出張や旅行にもそのまま持ち出せます。消費電力は一般的なタワー型デスクトップより大幅に少ないため、電気代や発熱の悩みも軽減。それでも、AIモデルの実行や大量画像の処理をしっかりこなせます。

AIを活用した写真や動画編集でコンテンツ制作を行う方、機械学習モデルを検証する開発者、書き起こしや分析に信頼性の高いAIツールを必要とするプロフェッショナルに最適です。実務に耐えうるパワーを備えつつ、どんなワークスペースにもフィットするコンパクトさと効率性を両立しています。

次世代ワークロードに合わせてAIに最適化されたミニPCをチェックして、デスクのスペースを取らずに生産性を高める方法を体感してください。

AIパフォーマンスを賢く見極める選び方

Intelが依然として重要な存在であることは間違いありません。Core Ultraは、一般的なPCでAI処理を高速化するうえで大きな一歩です。同社のNPU技術は実用的に機能しており、いまもこれから先も、多くのユーザーにとって十分にAIタスクをこなします。長年にわたるソフトウェア最適化と業界からの強力な支援により、互換性で困る場面も多くはないでしょう。

とはいえ、状況は大きく変化しています。現在は用途によっては、よりニーズに合った良い選択ができる時代になりました。

AMDのRyzen AIプロセッサーは、AIコンピューティングの主役の一角に躍り出ました。AIアクセラレーションコンピューティングの限界を押し広げる存在で、TOPS値が高く、文字起こしやコンテンツ制作といった実用タスクでも優れたパフォーマンスを発揮します。とりわけWindows環境でAIの性能を重視するなら、AMDは有力な選択肢です。

スピードという観点では、AppleのMシリーズが頭一つ抜けています。ユニファイドメモリアーキテクチャと強力なニューラルエンジンにより、AIタスクを高効率かつ低消費電力で処理できます。バッテリー持ちを重視し、Apple製品との連携に価値を感じる開発者やクリエイターには、M4世代以降が有力です。ただし、高い効率性と引き換えに、選択や拡張の自由度を多少犠牲にしてしまっている点にご注意ください。

個人向けコンピューターの未来は、特定メーカーの独り勝ちにはなりません。むしろ複数の処理能力を賢く使い分けるハイブリッド連携へと進化しています。汎用処理はCPU、常時・低消費電力のAI処理はNPU、重い計算はGPU――この切り替えが、PCをより賢く、より強力にします。

次世代PCは、この「賢いリソース配分」を前提に設計されます。ユーザーが意識しなくても、OSやアプリが最適なハードウェアへ自動的に振り分け、速度と効率のベストバランスを実現します。

新しいPCを選ぶときは、自分がどんなAI処理をしたいのかを考えてみてください。モデル学習に大きな計算力が必要なプログラマーでしょうか。移動中の編集で速度とバッテリー持ちを重視するクリエイターでしょうか。それとも、最新のAI機能を問題なく処理できる、高速で賢いシステムが欲しい一般ユーザーでしょうか。

各プラットフォームの長所と短所を理解すれば、AI時代に真に備えた一台を選べます。たとえばIntelは幅広い機器との互換性に優れ、AMDはAI性能で強みを持ち、Appleは効率面で抜きん出ています。

AIに最適化されたミニPCが、将来にわたってワークフローを守り、オンデバイスAIの力を最大限に引き出す方法をチェックしてみてください。ツールとテクノロジーは準備万端。あとはあなたが選ぶだけです。

コメントを残す